刘纪平1, 周婷婷2, 刘坡1, 徐胜华1, 王勇1, 翟亮1, 王琢璐3, 祁俊杰3, 马梦赫3

1.中国测绘科学研究院,北京 100036

2.西南交通大学地球科学与工程学院,四川 成都 611756

3.辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院,辽宁 阜新 123000

摘要

地理实体建模作为实景三维中国建设的核心任务和关键内容,是对现实世界中的几何空间及其关联的属性、关系进行抽象和数字化并建立实景三维模型的过程。从实景三维中国建设与应用视角对地理实体建模技术和方法进行了深入思考和总结:分二维平面、三维表面、实景三维3个阶段梳理了地理实体建模的发展演进过程;阐述了实景三维地理实体建模的内涵与外延,并回顾了地理实体建模的研究进展,包括地理实体几何建模、属性建模、关系建模和时序建模;以地理实体时序管理、时空关联技术应用为例,介绍了实景三维地理实体建模应用情况;围绕地理实体跨域协同交互融合建模、全空间一体化统一建模、多粒度全景化关联建模、自适应智能化时序建模等方向,对实景三维地理建模技术进行了展望。

关键词

基金项目

国家重点研发计划(2022YFC3005705); 国家自然科学基金(42371478)

作者简介

第一作者:刘纪平(1967—),男,博士,研究员,研究方向为时空大数据分析与挖掘、政府地理信息服务、应急地理信息服务、实景三维中国等。E-mail:liujip@casm.ac.cn

通讯作者: 周婷婷 E-mail:1182638905@qq.com

本文引用格式

刘纪平, 周婷婷, 刘坡, 徐胜华, 王勇, 翟亮, 王琢璐, 祁俊杰, 马梦赫.

阅读全文

http://xb.chinasmp.com/article/2025/1001-1595/1001-1595-2025-04-0650.shtml

实景三维作为真实、立体、时序化地反映和表达人类生产、生活、生态空间的时空信息,是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素,已成为国家新型基础设施的重要组成部分,将为数字中国建设提供统一的时空基底和数据融合平台。实景三维通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”,实现数字空间与现实空间的实时关联互通,可为数字孪生、城市信息模型等应用提供统一的数字空间底座,并广泛应用于自然资源、应急管理、国防、旅游、交通、水利等社会方方面面,对于建立智慧城市、数字地球和发展数字经济具有重要意义[1-2]。

随着实景三维中国建设的快速推进,地理实体已成为实景三维的主要内容和重要数据成果,可真实表达地形地貌、地表覆盖、建(构)筑物等物理世界,具有直观、精度高、可量测、信息丰富、沉浸感强等特点[3]。文献[4]讨论了实景三维中国建设的基本定位和总体技术逻辑,指出地理实体数据采集是实景三维中国建设的一个技术难点。文献[5]强调不完备数据条件下复杂场景的三维实体化精细建模仍然面临着巨大挑战。目前相关研究主要围绕实景三维中国的顶层设计、总体框架、主体技术等方面展开,较少聚焦于实景三维地理实体建模研究,特别是深入剖析其发展脉络、概念内涵和技术架构。

本文在实景三维中国建设背景下对地理实体建模技术进行了分析和总结。首先,梳理了地理实体建模的发展演进过程;其次,阐述了实景三维地理实体建模的内涵与特征,并回顾了地理实体建模的研究进展;然后,介绍了基于地理实体建模的应用实例;最后,对数字化时代实景三维地理实体建模进行展望与总结。

1 地理实体建模的发展演进

地理实体建模的发展与地理信息系统(geographic information system,GIS)本身的发展历程密切相关,根据建模对象的维度、粒度的变化过程,地理实体建模的演进过程大致可以分为3个阶段:二维平面建模阶段、三维表面建模阶段和实景三维建模阶段,如图1所示。

图1 实景三维地理实体建模的发展演进

Fig. 1 The development and evolution of 3D realistic geospatial scene geographic entity modeling

1.1 二维平面建模阶段

在GIS发展的早期,主要是地理空间数据的数字化和地图制图技术的发展。地理空间数据主要通过矢量模型、栅格模型来存储、组织和管理。矢量数据以点、线、面等几何对象来描述地理要素,并将时间维度的信息包含在对象的属性字段内,支持对象之间的拓扑关系存储、查询与分析;栅格数据则将地理空间划分为规则的像元网格来表示地理现象,通过多时相栅格实现地理对象的变化监测,支持简单的邻接关系存储与分析[6]。以点、线、面3种基本对象为基础的地理空间数据通过不同图层的管理与可视化来强调对几何对象的简化与抽象,以二维平面的表达形式呈现,具有简化、直观性、离散性、层次性等显著特征。地理空间数据管理是采用文件管理系统,后来尝试将点、线、面要素分别存储和管理,点要素可以进行结构化管理,线和面要素用相邻两点进行结构化管理,但效率十分低下,不利于数据管理和共享。到了20世纪80年代,基于地学关系模型的矢量GIS数据库系统已经起步,图形数据采用文件或图库的形式进行管理,图形文件存储点、线、面图形要素,主要采用拓扑结构编码存储。

1.2 三维表面建模阶段

随着GIS研究与应用的不断深入,许多学者面向地质、矿山等特殊领域应用开始了三维GIS的研究,文献[7]于1987年开发了用于矿产资源评估和开采的三维GIS原型系统,这个系统是最早的三维GIS,将二维的点、线、面要素延伸到三维的体要素。1992年文献[8]首次提出了地理实体的概念,明确了点、线、面、体4类实体的内涵。1998年1月美国副总统戈尔提出了数字地球的构想,要求能够统一管理图形数据、属性数据、影像数据、数字高程模型数据、三维模型数据等,基于矢量-栅格一体化模型实现了点、线、面、体等实体的一体化建模与统一组织管理[9],开启了以三维表面表达现实世界的模式。相较于二维平面建模,三维表面建模引入空间关系、属性特征等来表达地理实体的高度、纹理、阴影等多种信息,能够真实地反映实体对象的几何形态特征,并可将多时相的三维表面模型数据进行集成,在时间轴上跟踪地理实体的变化,以实现模型预测,如地表形变演变、自然灾害态势演化等。为支持复杂三维实体对象及其关系的存储管理,出现了Oracle Spatial、ArcSDE、Microsoft SQL Server Spatial等空间数据库,将空间数据连同属性信息一并存入关系数据库,实现数据库一体化存储和管理。

1.3 实景三维建模阶段

早在2002年文献[10]就提出了实景三维的模型,并未引起学界重视,直到2019年公布的《自然资源部信息化建设总体方案》提出“推进三维实景数据库建设”,2020年全国国土测绘工作会议明确要求大力推动新型基础测绘体系建设,构建实景三维中国,实景三维建模成为测绘地理信息行业重点工作内容。实景三维建模更加注重真实世界的地理实体对象与数字模型对象之间的高度一致性,主要以单体化、语义化、参数化等实体类型进行建模,通过三维实景对真实世界进行画像,具有直观、精度高、可量测、信息丰富、沉浸感强等特点。实景三维地理实体数据属于典型的时空大数据,不仅包含空间位置和属性信息,还通过时空关联、时空融合等技术融入语义关系、时序变化等信息,多采用基于层次结构的三维数据组织方式(如3D Tiles)进行精细化的数据组织,通过分布式时空数据库(如Hbase)、时序时空数据库等进行数据存储管理,以提供更高的可用性和扩展性[11-12]。

2 实景三维地理实体建模的内涵与外延

随着云计算、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实等技术的快速发展,实景三维数据的获取、计算、分析、展示方面能力得到巨大的提升,理解、挖掘和表达地理实体建模的内涵与外延可为面向实景三维中国建设的地理信息多维描述与计算分析提供理论支撑。

2.1 地理要素与实景三维地理实体

地理要素是理解地理现象和解决实际问题的关键,也是地理学的关键。“地”是代表一个地理范围,地球表层或特定区域,“理”是指事物的存在规律,或者事物间存在的联系[13],地理是地球表面的自然现象和事物具有的空间、时间和相互联系的规律。地理要素是一切地理的基础,是存在于地球表面的岩石、大气、水、生物和人类圈的基本要素,可以分为自然地理要素和人文地理要素,具有综合性、交叉性和区域性的特点[14]。

地理实体的概念最早由文献[8]提出,指出可以根据地理现象的性质,将GIS数据模型在GIS中表示为离散实体或连续对象。美国科学院院士Goodchild[15]将地理实体定义为嵌入连续空间中的离散对象,强调了实体的独立性。地理实体是能够独立存在的,能够唯一性标识的目标和对象,是为了描述和表达地理世界中具有特定空间范围、形态、过程、关系、相关属性地理现象的实体化抽象[16]。随着相关研究的不断深入,地理实体的概念得到了更加明确的描述。实景三维地理实体是多种地理要素相互作用的结果,是现实世界中占据一定且连续空间位置和范围、单独具有同一属性或完整功能的单体化、具有唯一标识的地理对象,包括基础地理实体、部件三维模型及其他实体。

地理要素是描述地理实体属性和特征的数据,是理解和分析地理实体的重要基础,其属性和特征可以被用来对地理实体进行分析和处理;实景三维地理实体则描述了真实的地理对象,具有明确定位和标识。实景三维地理实体作为对象化(单体化)的地理信息,是管理和表达自然和人居环境的载体和人类活动的基本对象。实景三维地理实体承载自然、管理、社会经济属性,可以支撑实现空间分析与计算、关联应用,可以作为与位置关联信息共享交换的纽带。

2.2 实景三维地理实体特征

与现有的测绘地理信息数据不同,实景三维地理实体具有多粒度、多维度、复杂性、多态性,以及多级关联结构化、半结构化和非结构化多样化信息的鲜明特点。

2.2.1 空间多粒度

实景三维地理实体空间特征包括地理位置、几何形状、空间大小、空间分布等,实景三维地理实体空间粒度是地理实体数据采集和表达的基本空间单元,是刻画地理信息抽象程度的主要要素,不同的空间粒度可以描述不同细节层次的地理信息。实景三维地理实体建模的一个重要任务是模型多粒度表达,实景地理实体三维模块包含了不同详细程度的表达模型,通过定义不同细节层次来表示实景三维模型的复杂度,从而全面表达地理实体模型,满足用户对不同层次、不同尺度认知和分析的需求。

2.2.2 属性多维度

实景三维地理实体属性包括基本属性和扩展属性,基本属性记录了实体类别、实体名称、空间身份编码等信息,扩展属性主要指与地理实体相关的结构化、半结构化及非结构化信息。实景三维地理实体往往在同一空间位置上关联多个属性信息,承载和汇聚涵盖时间、地点、人物、事物、事件、现象、场景在内的多重信息。实景三维地理实体在不同的空间位置上,其属性特征可能也存在维度差异,随着社会经济的发展,关联的社会经济等扩展属性日益丰富,如人口分布、经济发展水平、文化特色等,这些多维度社会经济属性也反映了不同地理实体在人类活动影响下的独特性。

2.2.3 关系复杂性

实景三维地理实体关系描述了实体之间的相对位置和相互作用,包括空间关系、类属关系、时间关联关系及几何构成关系。地理实体在空间、几何结构上与其他实体存在点-线、线-面、面-面、面-体等多种关系,涉及邻接、包含、相离、重合等拓扑关系,导致了其关系复杂性。实景三维地理实体的类属关系随时间可能发生变化,有的地理实体与空间位置紧密相关,形成了复杂的类属网络。实景三维地理实体的时间关联关系涉及实体随时间的变化,包括空间位置的变化、几何形态的变化和属性特征的变化,这种变化不仅体现在静态的空间位置上,还体现在动态的时空过程中。这些因素共同作用,使得地理实体之间的关系构建和管理成为一个复杂而挑战性的任务。

2.2.4 时间多态性

实景三维地理实体时间特征涉及地理实体及其属性随时间的变化,可由地理实体空间特征变化和语义特征变化来共同表现,包括记录地理实体在不同时间点的状态、开始结束时间等。实景三维地理实体在不同的时间下表现出不同的形态和特征,这种多态性反映了地理实体随时间演变和变化,以及在不同的时间尺度下的空间位置和属性的变化。实景三维地理实体时间变化不仅体现在物理形态上,还体现在社会经济属性上,也与其不同时间尺度下的表现有关。这种多态性是地理实体固有的特性,对于理解地理现象的动态变化和进行有效的地理信息管理具有重要意义。

2.3 实景三维地理实体建模

三维建模是利用计算机软件或其他数字工具来创建和呈现三维对象的过程,数字中国整体框架构建的核心和内容是实景三维[17],实景三维是对多维动态现实世界体结构与表观的数字化描述与表达,具有立体化、真实化、实体化三大基本特征[4]。地理模型是地理对象与地理现象的重要表达形式,地理建模则是对地理实体、地理事件、地理过程和地理机理进行抽象与表达的过程[18],是拓展GIS分析、规划和决策能力的重要手段。地理实体建模是地理建模的延伸和实例化,强化了地理实体几何建模、语义建模和时序建模。

实景三维中国建设,不仅意味着从传统测绘步入新型测绘开启数智化转型之路,而且标志着自然资源管理将开启治理方式变革之路。实景三维模型是将真实世界的地物以三维形式进行精确复制的模型。实景三维地理实体建模是对现实世界中的几何空间及其关联的属性、关系进行抽象和数字化并建立实景三维模型的过程。实景三维地理实体建模不仅仅是对地形、建筑、植被等元素的三维呈现,更是对这些元素的语义化、结构化和实体化处理,使其能够反映现实世界的全要素空间关系及属性信息。

3 实景三维地理实体建模研究进展

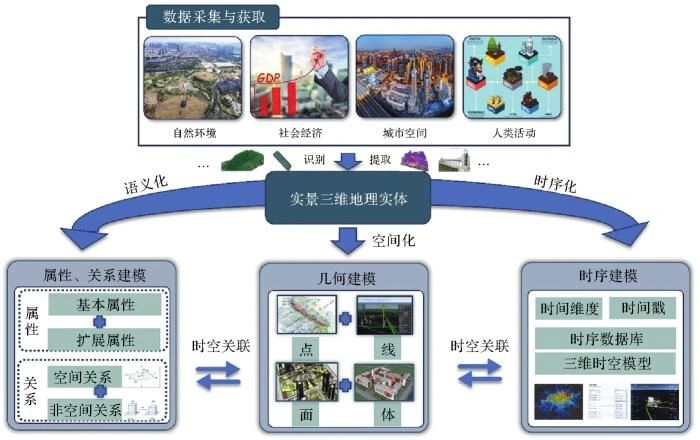

地理实体作为单体化的地理信息,是表达和管理自然与人居环境的重要载体,同时也是人类活动的基本对象。地理实体建模是将现实世界中的地物抽象为点、线、面、体等几何、属性、关系、时序特征要素,实体空间化、语义化、时序化建模已成为实景三维研究的热点和难点,其总体技术框架如图2所示。

图2 实景三维地理实体建模总体技术框架

Fig. 2 Overall technical framework of 3D realistic geospatial scene geographic entity modeling

3.1 地理实体几何建模技术

地理实体几何建模主要通过构建点、线、面、体等几何类型,准确表达实体的地理位置、几何形状、空间分布等核心空间特征。文献[19]采用分层学习的策略,应用改进的密度峰值聚类算法提取三维模型兴趣点,解决了传统算法在模型细节处难以准确提取密集兴趣点的问题。文献[20]根据道路边界在点云场景中的分布特征,利用直线段检测算法得到道路边线直线段,通过直线连接和直线特征匹配实现道路边线实体建模。文献[21]以地下管线为研究对象,基于地下管线的几何特征,构建了融合地下管线多种特性的空间数据融合模型,实现了地下管线实体模型的快速构建。文献[22]面向城市地块类型,根据地块内部要素的几何形态特征,对地块内部道路、建筑物基地、水域、边坡、其他人工面要素及自然地形分别采用不同的方法建模。文献[23]结合实际工程经验,提出了批量化的建筑物mesh模型立面修正方法,批量完成建筑物mesh模型的更新。文献[24]基于卡方分布、增强特征金字塔网络、多尺度渐近式生长优化算法和父子编码等技术,构建了自动化选取建筑物边界和精细化修正建筑物单体模型,实现了实景三维建筑物模型快速单体化和结构化。

3.2 地理实体属性建模技术

在地理实体几何建模的基础上,属性建模赋予了每个地理实体详细的属性信息,使其不仅具备空间位置与形态特征,还能够通过丰富的文本内容准确地描述实体功能、用途、历史、环境等多维特征。文献[25]为了通过知识嵌入更全面地理解空间特征,整合各种实体类型的表示和计算,构建了统一明确的地理实体知识嵌入模型实现实体属性建模。文献[26]提出了融合体素描述符和形状分布描述符的三维模型分类算法,采用三维卷积神经网络提取体素特征、形状分布特征并与三维模型实体关联,提高了三维模型数据库的管理和检索能力。文献[27]基于开放街道地图(OpenStreetMap,OSM)数据的语义化3D城市建模框架,通过整合OSM提供的城市地理实体高度、类型、用途等属性信息,创建了具有丰富语义的三维城市模型。文献[28]为解决大量非结构化、复杂的地下空间数据高效构建三维体模型的问题,综合考虑几何、拓扑等相关属性信息,提出了针对海量地下空间数据的三维实体高效快速建模方法。

3.3 地理实体关系建模技术

地理实体关系建模相比于几何、属性建模,不仅关注单个实体的特征,还需描述不同地理实体之间的相互作用与联系,主要涉及空间和非空间的实体关系构建。地理实体空间关系建模侧重于表达地理实体之间的拓扑空间关系,文献[29]探讨了一种表示三维地理要素(如建筑物及其内部分区或子单元)之间拓扑关系的方法,通过节点关系结构的分层网络结构来简化和抽象三维要素之间复杂的拓扑关系。地理实体非空间关系建模则侧重于地理实体之间的类属、时间关联等关系建模,文献[30]通过对已有实体关系类型进行分析、归并、化简、重新分类,设计了实体关系一体化存储模型,通过编制实体关系构建表和实体关系构建批处理程序,实现了基础地理实体关系的快速批量构建。文献[31]建立了地理实体时空数据模型,将每个地理实体描述分为地理对象部分和地理关系部分,以组织关联与地理实体相关的多源数据(传统地理空间数据、传感器数据、地理实体间的关系数据等)。文献[32]通过使用程序化形状建模语言编写形状语法程序描述地下三维复杂对象,增强了人工智能模型对地下三维对象几何组织结构的理解能力,尤其是地下三维实体组件之间及其与其他地下三维对象的关系。

3.4 地理实体时序建模技术

时序建模主要关注地理实体空间位置、属性信息及关联关系随时间变化的特征,通过引入时间维度进行记录,增加了地理实体的描述维度,提高了地理实体时空分析能力。文献[33]基于支持有效时间的三维地理对象时间元数据库,通过引入时间戳作为属性信息建立时间对象数据模型实现地理对象时序管理。文献[34]基于在网络上可视化大规模三维城市的标准格式、方法和工具,通过将城市的时间维度集成到地理空间网络传输的标准格式中,实现了在网络上对大规模三维城市模型时间演变过程交互式可视化。文献[35]为揭示采煤干扰下矿区土壤含水量时空分布变化特征,利用三维经验贝叶斯克里金法模型准确刻画了土壤含水量的三维时空分布。文献[36]探索了水碳三维生态足迹随时间的演变规律,采用深度与广度学习方法分析其对长江中游城市群增长的影响。文献[37]提出了“城市混凝森林”概念,并构建了城市体积扩展指数来定量研究中国地级市三维扩展的时空特征。

实景三维中国建设的全面推进,加快了测绘地理信息事业转型升级,促进了实景三维地理实体几何、属性、关系、时序等建模技术快速发展。当前实景三维地理实体建模面临的最大挑战是自动化快速建模与智能更新,亟须深入研究智能化的实景三维空间信息智能处理技术,以降低人工干预,提升地理实体自动化建模与更新的可靠性。

4 实景三维地理实体建模应用实例

聚焦国土空间规划、不动产管理、耕地保护、文物保护等典型的实景三维服务场景,以基础地理实体空间身份编码为纽带,基于多粒度、多模态地理实体建模技术,开展多类型地理实体时序化管理、时空关联应用分析,实现不同层级业务管理的数据关联与业务融合。

4.1 地理实体时序管理应用

基于卫星遥感影像、无人机遥感影像、激光点云等多源、多时相数据,构建建筑、道路、植被、场地等地物精细化三维地理实体模型,通过面向地理实体的结构化、语义化、时序化和空间化身份编码处理,关联多时态时序信息,建立地理实体的动态变化模型,从地物的全生命周期时间维度对地理实体进行分析与管理,主要聚焦地理实体在不同时间阶段的状态和变化。

如图3所示,利用面向对象的地理实体时空信息多粒度表达技术,以时间戳(t)作为时间维度的表达形式,监测建筑物实体变化,跟踪和记录建筑物的几何、语义信息在不同时间点的变化情况,如图3(a)表示建筑从属特征时间点的改变情况,图3(b)标识了实体3个时间点的变化,建筑BuildingPart在时间t1存在,在时间t2顶层特征Building改变其功能,在时间t3附属特征BuildingPart更改其屋顶类型,可为建筑物变化监测分析和国土空间规划决策提供信息支撑。

图3

图3 地理实体时序管理应用

Fig. 3 Temporal management applications based on geographic entities

4.2 基于地理实体MA节点的时空关联应用

选择安徽省黄山市作为试验区,基于遥感影像、在线地图服务数据等,采用权重分配和迭代优化法构建地理实体匹配模型,自动识别地理实体并赋予其时空、语义信息;基于MA国际标识体系,利用MA标识编码地理实体空间身份,实现地理要素向实体转换及自然资源业务数据时空关联,支持地理实体统一批量赋码、编码和发码服务,并开展了不动产管理、耕地保护、文物保护等业务的数据贯通和应用。

如图4(a)所示,基于“一码关联”业务链,构建“一码管地”服务体系,结合地理实体生命周期管理模型,建立地理实体赋码、变更、消亡的管理规则,确保每一块地在“规划、批复、供地、审查、建设、登记”等环节实现全流程的动态管理,有力支撑了不动产管理、耕地保护等日常业务管理,助力行政审批提质增效,为土地资源统筹管理提供信息化抓手。如图4(b)所示,利用地理实体身份对齐、地理实体统一编码技术为每个古建筑赋予唯一的标识代码,实现精确定位,可快速响应和处理火灾事件;通过地理实体时空关联技术,将每个古建筑的身份编码与防火相关数据(如传感器数据、维修记录、检查结果)进行关联,提供全面的建筑状态信息,支持对每个古建筑的历史记录进行追溯,包括历史维护、检测和事件记录,有助于进行趋势分析和风险评估以改进防火措施。

图4 地理实体时空关联应用

Fig. 4 Spatio-temporal association applications based on geographic entities

5 实景三维地理实体建模展望

物联网、大数据、新一代人工智能等技术的发展,催生了很多新理念、新应用的出现。近年来,实景三维、数字孪生、元宇宙等概念,给地理实体注入了新的生命力,促使其从抽象到真实、平面到立体、静态到时序、要素到实体、测绘遥感获取到物联即时感知、数据服务到泛在服务、人理解到人机兼容理解的快速转变。

5.1 地理实体跨域协同交互融合建模

实景三维中国建设的核心是对多维动态的现实地理空间进行真实、立体的数字化描述与表达,支撑国土空间治理走向现实空间与数字空间“虚实互馈”协同治理模式。实景三维是客观真实反映现实世界的三维模型,具有单体化、实体化、结构化、语义化的特点,利用嵌入映射、异构智算、人机协同、解耦表征等技术,构建感知-协同融合计算框架,对来自不同领域、不同类型、不同来源的数据进行治理,对地理实体与其他实体或环境之间进行空间、功能、环境等交互建模,并融合模型三维、倾斜三维、全景三维等信息,建立可空间量算和综合分析的地理实体模型,形成跨域数据间的地理实体语义网,实现现实与虚拟空间的深度交互与实时同步,推动数实深度协同融合,满足在真三维数字空间中观察、量测、分析、研判及模拟的实际需要[38-39]。

5.2 地理实体全空间一体化统一建模

实景三维中国建设的目标是建成“室内外、地上下、陆海域、二三维”一体化的新型时空信息基础设施,并在数字政府、数字经济、数字社会、数字生态文明、数字文化建设中发挥重要作用。地理实体作为实景三维的重要内容和核心产品,覆盖范围已由陆地表层为主向全域全空间(地上与地下、室内与室外、陆地与海洋)范围扩展。基于统一时空基准,利用二三维实体统一建模、复杂空间场景数字孪生建模技术,建立适应实体化表达、二三维联动、人机兼容理解等要求的地理实体模型,构建全时空数字基底,形成权威统一、覆盖全域全空间、三维立体、动态更新的地理实体,提供高层次的时空分析推演,实现高水平时空赋能,推进各类生产要素的耦合协同,能够加速激活和释放地理实体数据潜能,推动数智技术、低空经济等的发展[40]。

5.3 地理实体多粒度全景化关联建模

在现实世界中,地理实体及其相互关系不断发展动态变化,因此,地理实体建模需要完整地描述实体及其关联关系的这种动态变化。利用时态数据模型中的序列快照技术,建立不同时空模式下地理实体空间映射规则,实现地理实体多粒度时空表达;采用语义分割、多模态学习等方式联结实现多粒度地理实体的关联建模,通过泛在式时空挂接技术实现数字空间与现实空间的实时关联互通,推动与人类社会、信息世界的协同耦合;构建多粒度全息对象数据模型与多粒度全息位置描述框架,从全属性、全尺度、全类型角度对地理实体进行全景化建模,从属性特征、组成结构、关联关系等方面对地理实体进行全面多层次、多粒度的描述[41],实现国土空间内人、事、地、时的综合建模与动态表达(图5)。

图5 多粒度全景化关联建模

Fig. 5 Multi-granularity panoramic association modeling

5.4 地理实体自适应智能化时序建模

传统基于对象-事件的时空数据模型,往往将地理实体视为静态对象,事件视为与对象关联的突发事件,无法表达时空变化的连续性和动态性,不能清晰地描述地理实体间在时间和空间上的语义联系,无法有效分析和表达地理实体的动态变化。地理实体时序数据是通过时序化采集更新方法形成的时序化实景三维更新数据,能保证数据时效性与准确性。以多源、多层次地理实体数据为基础,基于地理实体生命周期的数智化管理模型,利用时空感知、多智能体构建、时空推理等技术建立统一的三维时空信息框架,通过时空立方体、时空图等方法,赋予模型因果推理能力,模拟地理实体之间的相互作用,并分析地理实体时空变化,动态捕捉局部-全局的空间交互与依赖关系,深层理解与分析地理实体的时空动态演化过程[42-43]。

6 结语

地理实体作为实景三维中国建设的重要数据资源,是数字中国、数字政府、数字经济发展的基石,是实现各类数据关联和平台衔接的纽带。本文对实景三维地理实体建模方面的研究进行思考与总结,回顾了地理实体建模的发展演进过程,阐述了实景三维地理实体建模的内涵与特征,分析和展望了地理实体建模的理论方法、关键技术和发展趋势,介绍了实景三维地理实体时序化管理、时空关联技术应用情况,并指出地理实体跨域协同交互融合建模、全空间一体化统一建模、多粒度全景化关联建模、自适应智能化时序建模等新兴发展方向。这些研究不仅推动了测绘地理信息技术的转型升级,还助推了地方数字经济发展和数字中国建设。

京公网安备 11010802031220号

京公网安备 11010802031220号