李建成1, 吴云龙2, 姚宜斌3, 罗志才4

1.中南大学,湖南 长沙 410083

2.中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,湖北 武汉 430074

3.武汉大学测绘学院,湖北 武汉 430079

4.华中科技大学国家精密重力测量科学中心,湖北 武汉 430074

基金项目:国家自然科学基金(42192530)

关键词:卫星重力技术, 中国重力卫星, 量子重力卫星

引文格式:李建成, 吴云龙, 姚宜斌, 罗志才.

LI Jiancheng, WU Yunlong, YAO Yibing, LUO Zhicai. Satellite gravity technology oriented towards data-scenario-model driven approach: developments, challenges and outlook[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2025, 54(9): 1537-1560 doi:10.11947/j.AGCS.2025.20250274.

摘要

摘要 :卫星重力测量技术作为现代大地测量学的重要突破,凭借其对地球表层和浅层物质质量变化的整体响应能力,已广泛应用于大地测量、水文循环、冰川消融、海平面变化和构造变形等关键领域。本文系统梳理了自CHAMP、GRACE到GRACE-FO以及中国重力卫星的任务发展与技术演进,聚焦下一代重力卫星计划,以及国际在研的新型量子重力任务的前沿趋势。在此基础上,全面总结了卫星重力数据从Level-0到Level-3的处理流程、关键反演方法、科学产品构建,及其在陆地水文、冰川、海洋、地震和高程基准构建中的典型应用。梳理分享了我国卫星重力应用体系当前所面临的数据质量限制、多源信号分离难题、人工智能模型可解释性不足及学科融合障碍等主要挑战,提出未来应加强“数据-场景-模式”协同创新,推动多源卫星组网与高精度建模,服务国家战略需求和全球可持续发展。

正文

卫星重力测量技术是继全球定位系统(global positioning system,GPS)技术之后,推动大地测量学发展的又一革命性技术。2002年发射的重力恢复及气候试验卫星(gravity recovery and climate experiment,GRACE)和2018年发射的GRACE后继(GRACE follow on,GRACE-FO)卫星,以及我国于2021年年底发射的中国重力卫星,能够以高时空的分辨率和高精度恢复全球时变重力场,已成为大地测量学、地球物理学、水文学、冰川学和海洋学等领域不可或缺的研究工具。

近年来,我国卫星重力技术持续发展,先后发射了“太极一号”“天琴一号”及“中国重力卫星”在内的多个任务,初步建立了自主卫星重力观测能力,在星载激光干涉、惯性测量和微推力控制等关键技术上取得重要突破,为构建更高分辨率的重力观测星座奠定了基础。同时,重力场模型构建方法不断演进,从Level-0到Level-3的数据处理体系日益完善,相关科学产品在水资源监测、冰川质量评估、海平面变化、地震信号识别及大地基准建设中发挥着核心作用。

尽管如此,当前我国卫星重力技术仍然存在一系列问题。一方面,由于卫星重力任务本身的特点,如低轨道和长周期运行导致获得的数据往往缺乏必要的时空一致性,无法满足不同学科领域对于时间分辨率和空间分辨率的需求;另一方面,现有重力卫星数据在与其他非重力源的数据进行交叉验证或综合应用的过程中依然存在着较为严重的“孤岛现象”,即缺少统一的技术标准,且不同的技术和业务部门之间相互独立、互不兼容,从而造成数据格式不一致、业务接口难衔接等诸多问题。

本文首先对国际上已经开展的相关重力卫星任务及其搭载仪器的工作原理进行了全面深入的研究,并在此基础上总结国外主流重力卫星的任务设计思路、工作方式和具体指标参数等内容;然后,针对我国已有的卫星重力任务及其搭载设备的具体情况,对其数据获取过程进行了详细描述,并着重介绍了各个阶段所涉及的核心关键技术内容;最后,基于各大学科领域的需求背景和发展现状,重点探讨多学科应用模式下的核心挑战与未来发展方向,为推动该领域的理论创新与应用拓展提供参考。

1 卫星重力发展现状和技术概况

1.1 国内外卫星重力任务

卫星重力测量的基本原理是通过精确追踪卫星轨道受到的摄动,进而反演地球重力场。1957年苏联Sputnik-1卫星首次通过无线电多普勒频移揭示地球扁率特征。为了克服地面跟踪台站数量较少且空间分布不均的问题,文献[1]提出利用高-低轨道卫星相互跟踪确定地球重力场的基础理论体系。文献[2]提出了低-低跟踪测量模式(satellite-to-satellite tracking-low-low,SST-ll),该理论构想通过同一轨道上相距数百公里的两颗卫星之间的相互跟踪运行反演地球重力场,并于1975年阿波罗号-联盟号交会机动中进行了首次试验验证[3]。随着全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)技术成熟与全球参考框架建立,卫星精密定轨技术为重力场反演奠定基础。21世纪以来,美国与欧洲相继发射了基于不同测量原理的重力卫星,包括2000年7月发射的挑战性小卫星有效载荷(challenging minisatellite payload,CHAMP)任务,该任务利用高-低跟踪技术并辅以加速度计进行非保守力测量,恢复了中长波段重力场[4];2002年3月发射的GRACE任务则成功应用了SST-ll模式,通过高精度星间测距,开启了高精度时变重力场监测的时代;而2009年3月发射的重力场与稳态洋流探测器(gravity field and steady-state ocean circulation explorer,GOCE)任务采用了三轴高精度梯度测量技术,实现了对静态重力梯度的直接测量[5]。这三大任务标志着现代卫星重力测量技术体系的基本成型。

鉴于重力卫星的应用前景,我国积极开展了相关技术的攻关,并于近年在“太极一号”“天琴一号”和“中国重力卫星”等任务上取得系列突破,如图1所示。“太极一号”在微重力环境控制和高精度惯性测量方面取得进展,为高-低跟踪模式提供了技术验证[6]。“天琴一号”则在惯性传感和超低噪声微推力控制方面表现出色,并首次基于自主卫星数据反演了低阶地球重力场,验证了我国的重力场建模能力[7]。2021年发射的“中国重力卫星”任务,采用了自主研发的超稳平台,成功验证了K波段(K-band ranging,KBR)-GNSS测距、定位系统一体化,提高了时间同步能力,并有效抑制了系统中的振荡噪声与温控开关尖峰等噪声[8]。此外,“天琴二号”试验卫星已获批立项,预计于2026年发射,旨在验证下一代重力卫星所需的高精度星间激光测距技术,为建立高时空分辨率全球重力场模型奠定基础。

图1 重力卫星的发展

注:时间精确到月份,根据实际发射和退役日期调整;未来任务仅显示年份。

Fig. 1 Development of gravity satellite missions

下一代重力卫星任务正加速布局,代表性计划包括美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)预计于2028年12月发射的重力恢复与气候试验-延续计划(GRACE-continuity,GRACE-C)以及欧空局(European Space Agency,ESA)计划于2030年发射的下一代重力卫星任务(next generation gravity mission,NGGM)。这两组卫星未来将组成联合星座地球质量变化监测干涉测量任务(mass change and geosciences international constellation,MAGIC)[9],标志着重力卫星技术迈入多星协同与跨代融合阶段。其中,GRACE-C继承GRACE-FO的激光测距(laser ranging interferometer,LRI)技术,并将星间测距精度提升至纳米量级,结合改进的大气气阻修正方法,可服务于水文循环与极地冰盖研究。NGGM则采用高低轨联合观测模式,通过搭载基于量子技术的冷原子干涉重力梯度仪和量子加速度计,突破了传统重力场频率上限,能够敏感地检测地壳变形和海洋潮汐等短周期信号。同时,采用GRACE-C极轨+NGGM倾斜轨道的双星异构轨道可以实现全频谱的覆盖,相比GRACE的空间分辨率可提升5~10倍[10],可用于建立精细的陆面水资源储存模型、大地震前兆预报模型、海平面变化模型等。

与此同时,多国也在积极推进新型重力卫星任务。法国国家空间研究中心(Centre National d'Études Spatiales,CNES)推出了地球质量与参考变化监测任务(mass and reference variations for earth lookout,MARVEL)[11],自2020年起开展预研究,采用高低轨光学激光测距构型,旨在兼顾全球重力场变化精确监测与毫米级国际地球参考框架(international terrestrial reference frame,ITRF)的构建需求。此外,CNES还推进了空间相关量子干涉测量重力任务(GRICE)[12]任务研究,探索利用双星冷原子干涉仪结合激光链路的差分测量方法,以提升月度重力场反演精度。意大利国家航天局(Agenzia Spaziale Italiana,ASI)则完成空间冷原子传感器质量观测任务(mass observation with cold atom sensors in space,MOCASS)[13]的概念研究,并计划在极低轨道部署冷原子重力梯度仪,以显著增强对低频重力信号的探测能力。此外,美国NASA戈达德太空飞行中心(Goddard Space Flight Center,GSFC)与冷原子仪器公司AOSense合作开发的原子干涉仪重力梯度仪(atom interferometer gravity gradiometer,AIGG)[14]系统则已完成关键器件地面验证,拟通过星载原子干涉仪与激光链路相结合,实现较GRACE-FO提高一个数量级的重力梯度测量灵敏度。这些任务代表了重力卫星由经典测地向量子增强、短周期监测和多源融合的转型方向,也为我国未来重力卫星任务设计提供了重要参考。

1.2 卫星重力测量技术

卫星重力测量技术通过搭载于低轨卫星的精密传感器,如卫星加速度计、星敏感器、GNSS接收机、星间测距系统和重力梯度仪等,对由地球重力场扰动引起的卫星轨道变化或相关重力参数的微小变化进行精密观测,从而实现全球/局部的静态/时变重力场反演。近年来,随着相关学科的不断发展,新的卫星重力场测量技术应运而生。

GRACE-FO卫星在继承GRACE任务微波测距技术(microwave ranging instrument,MWI)的基础上,首次搭载了激光测距干涉仪LRI。LRI利用波长更短的激光(1064 nm)大幅提升了灵敏度,实现了星间距离变化测量的纳米级精度(误差约,较MWI提升了至少一个数量级[15]。从而探测更小空间尺度的重力梯度信号,如100 km级地表物质迁移,为高分辨率重力场反演奠定了基础。近期,国内团队开发的LRI数据预处理方法将测距精度优化至

,显著优于喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory,JPL)的早期版本

,且反演的大地水准面阶方差在30阶以上表现更优[16],展示了该技术在未来高分辨率重力场反演中的巨大潜力。

受超冷原子重力梯度仪概念启发,重力测量学正迈向量子时代[17]。在此基础上,美国NASA联合ESA及多所顶尖实验室,推进量子重力梯度仪先锋号(quantum gravity gradiometer pathfinder,QGGPf)任务,旨在通过冷原子干涉测量技术实现地球重力场的亚微米级监测。QGGPf采用近地轨道单星架构,搭载双冷原子云干涉仪,以1 m基线和10 s自由演化时间实现的梯度灵敏度,较GRACE-FO卫星提升两个量级。其核心突破在于量子传感技术:利用激光操控铷-87原子形成玻色-爱因斯坦凝聚态,通过多光子布拉格衍射实现动量分裂,结合无拖曳控制和微牛级推进系统,抑制非保守力干扰,直接测量重力梯度短波信号。相比传统低-低轨双星微波测距,QGGPf的单星架构即可实现全频谱覆盖,能将时间分辨率提升至周/天级[18]。

作为补偿非保守力的核心载荷,高精度静电加速度计在GRACE-FO及后续任务中也迎来了重大升级。以ONERA研制的SuperSTAR-2型为代表的新型三轴静电加速度计,采用了差分电容传感与全数字化反馈控制技术,将噪声谱密度降低至,性能较GRACE初代提升了近10倍。通过优化电极几何构型,如六面体对称设计,实现了X、Y、Z三轴灵敏度均衡,将交叉耦合误差<降低至1%以下,并将量程扩展至±10-4 m/s2。展望未来,静电加速度计将与冷原子量子传感器形成技术互补,在下一代高低轨联合星座中协同工作,以支撑实现10-14 m/s2量级的扰动测量和厘米级等效水高的监测需求[19]。

2 卫星重力数据处理技术进展

2.1 数据预处理

卫星重力数据的预处理是构建高精度地球重力场模型的核心环节,其发展历程与国际主流卫星任务及我国自主卫星计划的推进紧密关联。国内外学者针对重力卫星L0—L1级数据预处理开展了深入研究,形成了一系列技术方法和处理方案。GRACE、GRACE-FO和GOCE等重力卫星在轨运行期间获取了海量的高精度观测数据,包括加速度计、星敏感器、K波段测距仪等载荷的原始观测值。然而,这些原始数据受到多种非保守力、卫星平台扰动以及测量环境噪声的影响,必须通过系统化的预处理流程进行校正和优化。

对于GOCE卫星,其数据处理的核心在于重力梯度观测数据的预处理技术,包括姿态误差补偿、梯度数据构建与校准、环境干扰抑制等[20]。欧洲空间局通过高级数据处理部门(high-level processing facility,HPF)建立了系统化的L1级处理框架,重点突破重力梯度数据构建与噪声抑制技术。文献[20—21]探索了如何从梯度仪的控制电压或加速度计数据中解算出重力梯度张量,并评估其噪声特性。

姿态误差是GOCE数据处理的另一大难点。维纳滤波技术的引入,有效融合星敏感器与梯度仪数据,使5~100 mHz频段梯度迹噪声降低4%[22]。文献[23]通过数值模拟量化了姿态重构误差对重力场的敏感性,发现3°~4°的地心坐标系(geocentric reference frame,GRF)与局部轨道参考框架(local orbital reference frame,LORF)坐标系偏差将导致显著的系统性误差。文献[24]首次提出频域校准模型,结合GRACE先验模型与星敏感器数据进行迭代加权校准,显著降低梯度迹的低频系统误差。文献[25]开展梯度仪全生命周期数据再处理,通过引入二次因子和角加速度耦合参数,使系统误差幅度下降超90%。国内学者在此基础上深入探索,通过多星敏感器联合解算与加权融合算法,成功将角速度噪声降低一个量级,并将角速率传递误差减少了约65%[26-27],同时还构建了温度效应改正模型,进一步优化了姿态数据质量[28]。

采用SST-ll运行模式的GRACE和GRACE-FO卫星的数据产品可分为L0、L1a、L1b、L2和L3共5个级别。其L0、L1a、L1b的原始数据处理是所有后续产品的基石,国内外研究机构和学者对此开展了大量研究工作。国际上,GRACE和GRACE-FO任务的数据处理中心,如JPL和GFZ为此建立了成熟的处理体系,围绕整个数据处理流程进行了系统深入的研究,包括加速度计数据校准、非保守力建模、姿态数据融合、轨道精密定轨以及重力场模型恢复等[29-30]。学者们也针对各类具体误差源提出了精密校正模型,文献[31—32]分别识别并建模移除了由加热器电路和磁力矩器引起的瞬时加速度尖峰。文献[33]针对GRACE任务后期的热致噪声漂移问题,提出了有效的频域滤波修正方法。在姿态数据处理方面,文献[34]研究了姿态控制对GRACE加速度计数据和轨道的影响,提出了一种建模和消除推进器尖峰的方法。文献[35]则提出了一种基于卡尔曼滤波的姿态数据融合算法,显著提高了GRACE姿态数据的精度。文献[36]还改进了数据移植方法,有效降低了因数据缺失插值带来的模型噪声。文献[37]研究了GRACE加速度计对电离层等离子体波的敏感性,揭示了“twangs”信号与甚低频(very low frequency,VLF)电磁波之间的相似性,为理解加速度计的高频干扰提供了新的视角。

尽管上述研究在修正各类特定误差源方面取得了显著进展,但新一代重力卫星观测数据本身固有的特性,正对传统处理方法构成愈发严峻的挑战。以GRACE-FO任务为例,其加速度计观测数据的采样频率高达10 Hz,单颗卫星每天产生的原始数据量可达数百GB。传统的滤波、建模和校正方法在处理如此庞大的数据时,往往面临计算资源消耗大、处理周期长等问题。此外,原始数据中如加热器开关和磁力矩器扰动等干扰信号具有显著的时空变异性,传统固定参数的校正模型难以适应复杂的动态特性,导致预处理精度受限[33]。因此,即便我国在该领域已形成能够独立完成各级数据处理的完备研究体系,探索更高效、更具自适应能力的先进算法,也已成为全球重力学界为充分挖掘未来重力任务潜力而共同面临的紧迫课题。

2.2 重力场模型反演

自CHAMP和GRACE卫星发射以来,基于卫星轨道反演地球重力场的技术日趋成熟。静态重力场模型的经典反演方法主要包括空域法、时域法和直接法,时变重力场的反演方法则包括动力学法、短弧长法、加速度法和能量守恒法等。在此基础上国内外研究机构对反演方法持续进行研究和改进,并针对摄动力模型的优化,使重力场反演精度水平显著提升。

2.2.1 静态重力场模型反演

卫星重力梯度测量(satellite gravity gradiometry,SGG)技术基于低轨卫星平台搭载重力梯度仪,通过对卫星轨道处的重力梯度张量(即重力位的二阶导数)或其部分分量进行测定,进而实现对地球重力场的精密反演。GOCE卫星作为首颗采用SGG技术的重力卫星,自发射以来,欧洲空间局官方数据处理机构采用空域法、时域法和直接法3种方法进行静态重力场模型反演。这些方法均基于最小二乘原理。空域法基于大地测量边值理论,将重力梯度观测值转为卫星空间位置的函数,即建立引力位球谐系数与梯度观测量之间的线性函数关系,实现重力场模型参数的确定。时域法则将观测值视为时间序列,结合卫星轨道摄动理论建立函数关系。直接法基于完全动力积分理论,通过构建卫星轨道、重力梯度观测量和地球扰动位球谐系数之间的严密数学模型,在“一步法”求解策略下多次迭代以实现模型参数的最优估计。基于上述3种方法,欧空局分别研制了GO_CONS_GCF_2_TIM、SPW和DIR模型[38]。此外,国内外学者还提出了重力梯度不变量法、短弧法、Slepian基函数法及重力梯度边值问题解法等方法[39],进一步丰富了静态重力场模型的反演手段。

与GOCE的直接梯度测量不同,GRACE则凭借其长达15年的星间测距观测,为静态场模型研制提供了长时序数据。多个国内外机构基于其长期序列特性,利用动力学法研制了EIGEN、GGM、ITSG、GOCO系列[40]等静态模型。如德国地学研究中心(German Research Centre for Geosciences,GFZ)开发了EIGENCHAMP03S、EIGEN-GRACE02S、EIGEN-5S和EIGEN-6S[41];美国得克萨斯州大学空间研究中心(Center for Space Research,CSR)研制了GGM01S、GGM03S、GGM05S和GGM05G[42]。在国内,众多研究机构基于官方公开的卫星重力数据,积极开展重力场模型的研制工作。其中,武汉大学基于能量法推出了GRACE静态重力模型WHU-GM-05[43],并采用重力梯度不变量方法构建了GOCE模型IGGT-R1[44];同济大学则采用改进的短弧边值方法,建立了Tongji-Grace02s/k系列模型;而华中科技大学则基于改进的动力积分方法,提出了HUST-Grace2016s重力场模型[45]。此外,文献[46]采用基线法处理GRACE数据,获得了比传统动力学法更高精度的模型。文献[47]在传统动力学方法基础上提出改进思路,提升了轨道计算精度。

为突破单一数据源的局限性,融合多种类型的数据有助于提升模型的整体精度和分辨率。GRACE和GOCE分别采用SST-ll和SGG模式。早期研究通过数值模拟分析了两种模式的波谱敏感性,结果表明GRACE在前120阶位系数上精度更高,而GOCE在第30~250阶范围内的反演能力更优[48]。基于此,二者的联合平差催生了精度更高的GOCO系列模型[40]。近年来,国内机构在此基础上也研制出Tongji-GMMG2021S和WHU-SWPU-GOGR2022S模型,其精度与国际主流模型GOCO06s相当,标志着我国在该领域的研究水平已与国际前沿并轨[49-50]。

2.2.2 时变重力场模型反演

GRACE和GRACE-FO卫星已连续运行超过20年,获取的观测数据为反演地球时变重力场提供了独特视角,支持对地球内部质量变化进行长期动态监测[51]。反演方法主要包括动力学积分法、短弧长法、加速度法、能量守恒法等。其中,动力学积分法应用最为广泛,国际主流机构如CSR、GFZ和JPL均采用此法处理月度重力场数据,其流程通常分为一步法、两步法或三步法等不同策略[52]。国内相关研究团队同样采用动力学法获得高质量时变重力场模型,文献[53]利用动力学方法解算时变重力场,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院利用动力学法成功解算出IGG时变重力场模型。文献[54]利用改进的动力学法构建的噪声水平更低的HUST系列模型,武汉大学也基于历元差分动力积分法推出了WHURL01模型[55]。

在动力学法之外,研究人员也积极探索了多种替代及互补的技术路径。短弧长法最初用于卫星轨道确定,在CHAMP卫星发射后被引入重力场模型反演问题中。文献[56]率先将该方法用于CHAMP数据处理,并推广至GRACE,推出了ITG-GRACE系列模型。国内学者在此基础上进一步优化算法,通过构建联合估计模型,将轨道、测距、加速度计等多源误差与重力场参数同步反演,有效抑制了误差传播与空间条带噪声[57-59]。

加速度法以牛顿第二定律为理论基础,通过对卫星轨道进行数值微分以获取瞬时加速度值,从而实现地球重力场位系数的求解。其优点在于方法简便,无须解算变分方程,但其数值微分过程易放大高频误差,限制了模型精度[60-61]。对此,文献[62]通过引入星间距离与变率观测方程构建了DMT-1模型,有效提高了模型精度。

能量守恒法通过建立地球引力位系数与卫星状态矢量及所受非保守力之间的能量平衡方程进行反演。然而该方法对卫星速度精度要求较高,是当前应用的主要瓶颈。为克服此限制,文献[63]构建了一个星间距离变率、轨道与加速度计数据的联合观测模型,并采用非线性最小二乘估计,有效提升了重力位差的初始反演精度。在此基础上,文献[64]引入了解析校正方程与轨道平滑技术,进一步削弱了系统误差的影响。文献[65]对能量平衡方程进行了改进,引入“移去-恢复”技术来避免经验参数对低频信号的错误吸收,最终使该方法的反演精度达到了接近GRACE官方产品的水平。

总体而言,伴随着数据预处理和摄动力建模精度的提升,GRACE时变重力场模型的反演精度也得到了显著改善。与国际主流机构普遍采用动力学法进行重力场解算不同,国内团队在多种技术路径上均有创新性探索和系统性改进,并成功研制出多组达到国际先进水平的GRACE时变重力场模型。为整合全球不同机构、不同方法反演结果的优势,瑞士伯尔尼大学主导的国际时变重力场联合服务(combination service for time-variable gravity,COST-G)已进入实施阶段,旨在通过协同计算实现多源模型的最优融合[66]。

2.3 科学产品构建

卫星重力数据在反演静态和时变重力场模型方面具有重要意义。据全球地球模型国际中心(International Centre for Global Earth Models,ICGEM)统计,基于GRACE数据的静态重力场模型已发布56个,其中20个为纯GRACE数据模型。纯GRACE数据模型的阶数通常处于120~200阶,而融合GRACE观测数据的多源数据模型阶数则可高达2190阶。重力卫星为静态重力场模型的构建奠定了关键的观测基础。

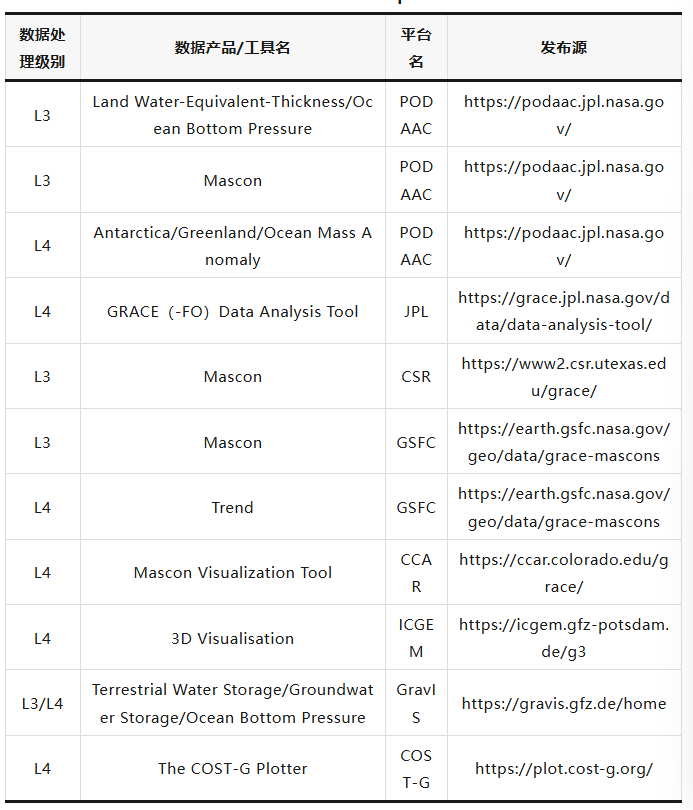

在时变重力场领域,将L2级球谐系数产品转化为用户易于使用的L3级科学产品是各大处理中心的核心工作之一。JPL的GRACE Tellus平台建立了一套标准化的后处理流程,该平台在尺度因子改正数据基础上[67],对球谐系数产品实施了标准化处理流程,对球谐系数产品实施大气压变化扣除、C20和C30系数替换、一阶项与冰川均衡调整(glacial isostatic adjustment,GIA)改正,并最终进行去条带和300 km高斯滤波。经处理后的数据集在物理海洋学分布式主动档案中心(Physical Oceanography Distributed Active Archive Center,PODAAC)上对外发布[68]。

为更精准地估计全球质量变化,文献[69]运用质量块模型(mass concentration,Mascon)方法对全球质量变化进行了估计。截至目前,JPL Mascon数据已迭代更新至RL06.3_V04版本,并为精准分离海陆信号提供了经过海岸线分辨率改进滤波的版本。美国得克萨斯州大学奥斯汀分校空间研究中心(Center for Space Research,CSR)基于L2球谐系数生成了CSR Mascon产品,目前版本已更新至RL0603,同时为专业用户提供了不同改正的还原版本[70]。美国哥达德空间飞行中心(Goddard Space Flight Center,GFSC)的基于L1b级星间距和GPS数据生成了GSFC Mascon产品[71],当前版本为RL06v2.0,与JPL和CSR Mascon产品相当,还推出了专用于海平面变化研究的SLA产品以及覆盖特定周期的高分辨率Mascon趋势项L4级产品[72]。

为促进这些科学产品的应用,一系列分析工具和服务平台应运而生。科罗拉多大学博尔德分校天体动力学研究中心(Colorado Center for Astrodynamics Research,CCAR)开发的Mascon可视化工具,支持对JPL和GSFC产品进行流域或区域尺度的时序、趋势和季节项分析。德国地学研究中心GFZ的ICGEM除了提供静态和时变重力场模型外,还附加了大地水准面、等效水柱高等计算与绘图服务。近期,GFZ联合阿尔弗雷德韦格纳研究所以及德累斯顿工业大学共同发布了GRACE重力信息服务(gravity information service,GravIS)平台[73],提供了基于GFZ RL06和COST-G RL01解算的全球陆地水储量、冰盖质量变化等L3级产品。此外,COST-G也推出了The COST-G Plotter工具箱,便于用户获取和分析基于不同官方解算方案的网格化产品。

表1展示了重力卫星科学产品丰富的产品体系,可为我国卫星重力任务计划发展更加丰富的科学产品应用提供参考。

表1 GRACE科学产品

Tab. 1

2.4 面临的技术挑战

尽管数据处理技术已取得显著进展,但要获取高质量的重力测量数据,依然面临多重技术挑战。关键载荷的在轨运行状态以及轨道高度处于非理想的观测环境,均会对原始观测数据构成不可忽视的扰动,都需要在原始观测数据处理环节进行精细处理。高精度的重力数据L1级预处理是卫星重力测量数据处理链中的核心环节,它不仅直接保障了后续高精度地球重力场模型反演的质量,也构成了实现卫星任务科学目标的基石。然而,受限于国外原始数据类型和技术文献封锁,如GRACE Level-1B数据中仪器参数校正模块仍未完全公开,这使得国内技术团队必须围绕关键载荷的在轨定标持续开展自主攻关。因此,建立从原始观测到最终应用产品的全链条自主处理能力显得至关重要。包括建立从原始数据到应用产品的全链条处理能力,突破星载加速度计温度补偿、大气和海洋负荷效应改正、关键载荷在轨校准、数据去噪等多项关键技术。通过不断优化这些基础数据处理环节,才能为更加系统深入的数据分析提供更加可靠的原始数据基础,进而为多学科应用奠定坚实的基础。

3 卫星重力科学应用的重要进展

3.1 基础测绘

3.1.1 地球重力场

地球重力场作为表征地球质量分布及其时空动态的核心物理场,一直是大地测量学研究的焦点。地球重力场通常以重力位模型进行数学表征,综合反映了地球内部结构、表层物质迁移及海洋动力学等复杂过程。卫星重力技术通过搭载精密传感器的新型卫星平台,以SST和SGG技术为核心的现代卫星重力技术,凭借其全天候、高精度和全球均匀覆盖的优势,彻底改变了重力场的探测方式,为大尺度建模提供了前所未有的可靠数据支撑,推动了该领域研究进入新的高度。

在静态重力场研究方面,CHAMP、GRACE/GRACE-FO及GOCE等任务的实施,催生了多代高精度静态重力场模型,这些模型在大地测量、海洋学和地球物理学中扮演着基础角色。随着卫星重力测量技术的发展,我国在此领域也取得了显著进展,如武汉大学基于能量法构建GRACE静态模型WHU-GM-05[74],应用重力梯度不变量法开发GOCE模型IGGT-R1[44];同济大学通过改进短弧边值法建立Tongji-Grace02s/k系列[75];华中科技大学采用优化动力积分法构建HUST-Grace2016s模型[45]。西南石油大学与广东工业大学分别利用GRACE和GOCE重力卫星数据开发SWPU-GRACE2021S和GOSG02S纯卫星重力场模型。

在时变重力场方面,GRACE及其后续任务提供了长达20年的连续观测,首次实现了对全球月度质量迁移的精确监测,其分辨率可达300~500 km,等效水高精度为2~3 mm,成为研究地球系统动态的革命性工具[29]。迄今为止,国际上JPL、CSR和GFZ三大官方机构采用动力积分法,研制了如RL06系列的Level-2月度时变模型。此外,文献[76]也基于GRACE和SLR数据研制了CNES/GRGS RL04系列时变重力场模型。文献[77]基于动力学方法,从作为主要观测数据的GRACE K波段距离变率(K-band ranging rate,KBRR)测量中获得月重力场解,研制了LUH-GRACE2018系列模型。国内研究方面,华中科技大学利用混合处理策略确定了HUST-Grace2019模型[78],文献[79]将基于GRACE滤波质量变化的空间约束条件转换到频谱域,并将其施加到球面谐波上,构建了Tongjii-RegGrace2019高分辨率月重力场模型序列。而文献[80]则针对华北地区建立了如IGP-NorthChina2022TG的更精细模型,以补充GRACE在大尺度调查中的不足。综上所述,随着观测数据的持续积累与解算策略的改进,地球重力场模型的反演精度和可靠性也在不断提高。

3.1.2 大地水准面与高程基准

统一的全球高程基准构建是现代测绘基准体系中的关键组成部分。随着卫星重力与高精度定位技术的发展,通过高精度大地水准面模型实现椭球高向正常高的转换,已成为推进高程基准现代化的核心路径。自2000年起,国际大地测量协会(International Association of Geodesy,IAG)将建立统一的全球高程参考系统列为其全球大地测量观测系统(global geodetic observing system,GGOS)的主要目标之一[81],以支持全球高程数据的一致性与可比性需求。从科学层面看,高程基准统一的关键在于精确解算不同区域基准面之间的垂直偏差,这可以通过测定各自参考等位面的重力位值来实现[82]。随着GRACE、GOCE等重力卫星观测技术的进步与数据积累的持续增加,地球重力场模型的精度提升与空间分辨能力改善,尤其GOCE提供了大量重力梯度观测数据,极大地提升了全球大地水准面重力位的确定精度。为IAG确立国际高程参考系统的约定值(W0=62 636 853.4 m2/s2)提供了坚实基础。得益于此,重力大地水准面模型持续精化,如我国的CNGG2011模型,其分辨率达到2′×2′,东部地区的精度为±0.07 m,西部地区的精度为±0.14 m,平均精度为±0.13 m[83];相较于之前的CQG2000模型,分辨率和精度均实现了倍增。

当前,联合重力场模型与GNSS/水准数据是实现高程基准统一的主流方法。自2015年IAG发布关于国际高程参考系统的决议以来,国内外大地测量科学界开展了科罗拉多大地水准面建模试验与中国2020珠峰高程测量两项代表性研究。科罗拉多大地水准面建模试验中,通过联合卫星、地面及航空重力数据,构建了精度高达2 cm的区域(似)大地水准面模型[81]。在2020珠峰高程测量中,采用多源数据融合策略,构建了精度为3.8 cm的珠峰区域重力似大地水准面,并成功确定了基于国际高程参考系统的峰顶大地水准面高程[84]。文献[82]联合GOCE模型与验潮站数据,成功解算了亚太区域不同高程基准间的偏差。文献[85]融合超高阶重力场模型与GNSS水准数据,精确确定了中国1985国家高程基准与全球基准间的垂直偏移量。综上所述,卫星重力技术通过高精度全球重力场建模、多源数据融合等手段,不仅显著提升了大地水准面的精度与分辨率,还为全球高程基准统一提供了关键技术支持,推动了测绘基准从区域静态向全球动态的转型。

3.2 陆地水文、冰川与海洋

自从2002年GRACE重力卫星发射以来,利用卫星重力监测全球及区域陆地水储量、冰川与海水质量变化已成为地球科学研究的重要领域。我国在卫星重力科学应用领域取得了长足发展,科学引文索引Web of Science数据库的检索结果显示,自2005年起,由中国机构主导的GRACE相关论文数量和全球占比持续攀升,在部分年份甚至超过了50%(图2)。

图2 2000年以来全球及中国GRACE发文量及前200个关键词的词云(注:在Web of Science上以GRACE/GRACE-FO和Satellite为关键字检索)

Fig. 2 GRACE-related publications and keyword cloud (top 200 keywords) in the world and China since 2000 (Note: Data retrieved from Web of Science using the keywords “GRACE/GRACE-FO” and “Satellite”)

早期的国内研究聚焦于方法学构建,如基于球谐系数反演区域陆地水储量和开发滤波技术。文献[86]首次基于GRACE数据排除了冰川均衡调整影响,成功监测了北美和北欧的陆地水储量变化,实现了我国卫星重力学科发表Nature子刊的突破。文献[87]则利用GRACE数据与土壤水资料,定量揭示了华北平原近10年地下水的时空亏损格局,发现年均损耗高达8.3亿吨且深层亏损尤为严重,成为我国卫星重力地下水研究的里程碑式进展。文献[88—89]分别对华北平原子区域和青藏高原的地下水变化进行了更深入的估算。在区域尺度因子计算方面,文献[90]将PCR-GLOBWB模型应用于长江流域陆地水储量尺度因子的计算,并基于水量平衡方程验证了陆地水储量估计。随着数据后处理方法的不断改进,基于Mascon方法的技术也逐渐成熟。文献[91]联合Mascon和球谐系数产品,并引入机器学习模型,成功反演并预测了青藏高原从21世纪初至中叶的陆地水储量变化。除此之外,基于GRACE(-FO)的陆地水储量异常也在极端水文事件监测、数据同化[92]、流域蒸散发估计[93]、流域径流量估计[94]、陆地水储量趋势分析[95]、大型水库蓄水量监测[96]等应用领域发挥重要作用。

为克服GRACE(-FO)时空分辨率有限及数据间断的限制,我国研究学者也积极拓展了新的研究方向。如采用机器学习等手段对GRACE数据的空间降尺度[97]、时间尺度的降尺度[98]和数据间断期重构[99]。此外,卫星重力与其他卫星大地测量手段的联合应用也在蓬勃发展,如GNSS与GRACE的陆地水储量联合反演[100],联合干涉合成孔径雷达(interferometric synthetic aperture radar,InSAR)与GRACE的区域地下水储量变化估计[101],极大地推动了卫星重力的科学应用。

在卫星重力冰川监测领域,我国研究呈现出从区域到全球、从静态到动态的发展轨迹。在全球变暖背景下,GRACE技术能够直接测量冰川质量变化,为系统性研究提供了新的路径[102-103]。我国学者早期工作聚焦于亚洲高山区的冰川质量变化[104],文献[105]创新性联合GRACE(-FO)与ICESat卫星数据,系统评估了2003—2019年亚洲高山区冰川物质平衡,其揭示的区域差异性消融特征和多源数据一致性验证,为后续研究建立了方法论范式。与此同时,文献[106]将研究视野拓展至格陵兰冰盖,通过融合多源数据,不仅量化了表面物质平衡和冰川动力学的相对贡献,更通过模型改进准确揭示了气候变率对冰盖变化的调控机制。在方法学层面,文献[107]改进的Mascon空间约束算法有效解决了信号泄露问题,其后续与国际团队合作的GNSS-GRACE联合研究,更首次揭示了格陵兰融水的滞留特征,成为我国在该领域的标志性成果之一[108]。此外,基于机器学习和统计方法构建冰川质量变化时间序列[109-110],以及利用经验正交函数分析极地冰盖变化的驱动机制[111],也都是该领域的重要进展。

海洋占据了地球表面积的71%,海水质量变化也是卫星重力的重要应用场景。早期基础研究阶段,文献[112]基于GRACE初代重力场模型GGM01C构建全球稳态海面地形模型,揭示长波主导特征及模型差异对洋流模拟的影响。随着数据积累,研究重心转向海水质量变化机制解析,文献[113]首次联合GRACE、Jason-1与温盐数据,揭示了2003—2006年间全球海水质量贡献率跃升为主导,而文献[114]则锁定了拉尼娜事件引发的GMSL异常波动。在区域尺度上,文献[115—116]通过对红海和南海的研究,确立了质量主导型的海平面变化范式。文献[117]发现GRACE Mascon产品显著提升了近海和极区海洋质量变化的监测能力,通过双泄漏校正技术有效恢复了海岸带信号[118],结合测高和Argo数据,文献[119]研究实现了全球平均海平面瞬时收支闭合,揭示水文和山地冰川(而非冰盖)是海平面短期波动的主因。为提升监测精度,文献[120]改进海洋质量收支方程,而文献[121]基于Tongji-LEO2021模型填补了GRACE发射前的海洋质量变化监测空白。此外,文献[122—123]分别在东海和渤海实现了近海沉积速率和地下水渗漏信号的反演,突破了传统重力卫星在近岸带物质通量研究中的分辨率限制,推动了卫星重力海洋学的范式演进。

3.3 地球内部构造与资源勘探

地球重力场及其时变反映地球表层及内部物质的空间分布、运动和变化,GRACE等重力卫星显著提升了重力场中长波信号的精度并改善了短波部分的解算效果,为研究地球内部构造与资源勘探开辟了新的路径。地幔对流作为地球内部物质与能量循环的核心机制,其动力学过程在重力场中留下了印记,使得利用重力数据推演岩石圈应力场成为可能。早期的研究发现,地幔对流应力场可直接由重力数据的低阶球谐系数(如2~8阶)计算得出,并据此估算了全球大尺度应力场[124]和中国大陆的地幔对流应力模式与地震带分布[125]。随着卫星重力技术的发展,利用更高阶的球谐系数,研究者得以解算区域性短波长地幔对流应力场,并探究了其与板块运动和区域地幔动力学的相关性[126]。

利用重力卫星大范围、全天候、高精度的优势,对区域深部构造特征的研究也在不断加深。文献[127]利用GRACE重力场数据研究了青藏高原地区莫霍面变化,发现构造过程引起的重力变化为0.32±0.08μGal/a,揭示了莫霍面在中等地壳流作用下的抬升趋势。文献[128]提出了一种测量地球系统内质量再分布的时空变化的方法,分析了从地球深部结构到跟踪地球表面和地表附近的质量再分布。此外,通过卫星重力资料获取的高分辨率重力异常,能够精细揭示沉积盆地的基底形态,为油气勘探提供依据。文献[129]利用GRACE卫星重力异常数据和地形数据勘探了渤海盆地构造单元特征。

此外,基于重力场数据进一步计算得到的布格重力异常,作为反映地球内部物质密度非均衡状态的物理量,同样能有效表征区域地质构造。研究人员基于此分析了2004年苏门答腊-安达曼等大地震的同震与震后形变[130],并开发了精确计算布格改正量的程序[131]。在国内,卫星重力异常还被用于填补地面观测空白区,以分析横断山脉等复杂构造区的深部地壳[132]。文献[133]依据EGM2008提供的自由空气重力异常数据,计算了蒙古地区布格重力异常及均衡重力异常,并分析了蒙古东西部构造特征差异及活动断裂的地球物理场特征。在青藏高原等地区,研究人员还结合小波多尺度分解等多种方法与多源资料,对区域深部信息进行了综合分析[134]。综上,重力卫星技术凭借其独特的观测优势,已成为研究地球内部质量分布与迁移不可或缺的观测手段。

3.4 全球变化与极端事件

在全球气候观测系统的分类体系中,陆地水储量、冰川以及海平面均被归类为关键的基本气候变量。因此,通过卫星重力手段直接测量的陆地水储量、冰川与海水质量变化,已成为表征全球气候变化态势的关键指标。近年来,Nature Reviews Earth & Environment期刊在连续两年的年度评述论文中,均对全球陆地水储量进行了深入的年度分析。与此同时,在其有关海平面上升的年度评述内容里,卫星重力数据同样得到了广泛应用。这一系列举措充分突显了卫星重力监测对于深入理解复杂气候系统的独特价值与贡献。

在研究尺度上,相关工作呈现出从区域到全球的拓展特征。文献[135]揭示了中国16个流域质量变化的区域差异,如青藏高原的质量变化为+12.1 Gt/a,黄淮海辽的质量变化为-10.2 Gt/a,验证了人类活动与气候响应的空间异质性。文献[136]则分析了气候变化响应下北部土壤水分减少与山区冰川消融的中亚陆地水储量亏损。文献[137]则对青藏高原及其子区域陆地水储量变化进行归因。随着研究深入,文献[138]基于长达一个世纪的GRACE重构数据,发现全球约43%的流域其陆地水储量变化趋势已超出自然气候变率的范畴,深刻揭示了全球变化对水循环的广泛影响。在机理层面,文献[139—140]分别分析了全球和中国区域陆地水储量与大尺度气候因子厄尔尼诺事件的联系。针对极端事件频发态势,文献[141]量化发现全球相当一部分存在显著的水储量波动,且主要由降水异常主导,而文献[142]则预估未来年际波动强度将持续增加,突显气候变暖下水文系统的脆弱性。

陆地水储量涵盖了地表水、土壤水以及地下水等整个垂直方向上的水储量,因此其能够为水文旱涝事件的监测提供全面且综合的视角。我国学者在该领域实现了从现象识别到机理分析的跨越,早期工作依托GRACE数据成功追溯了西南干旱和长江流域的极端水文事件[143-144]。近年来研究则聚焦单次事件精细化解析,如2020长江洪涝[145]、2021年河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝[98]和2022年我国长江流域的极端干旱[146]。此外,我国学者也进一步提出构建GRACE水储量的干旱指数,文献[147]提出了GRACE水文干旱指数GHDI。文献[148]提出标准化的GRACE重建陆地水储量异常(terrestrial water storage anomaly,TWSA)指数SGRTI及逐日版本的干旱指数D-SGRTI。相关研究还揭示了GRACE地下水干旱对气象干旱的滞后响应[149],并量化了其触发条件的动态演变[150],成功将地下水干旱指数应用于华北平原的干旱评估[151]。与此同时,在洪水监测方面,基于文献[152]提出的洪水潜力指数FPI,文献[153]验证了FPI在监测长江流域洪涝及潜力动态的有效性。这些应用成果与国产重力产品的研发相结合[45,79],共同标志着我国在该领域已形成“数据-方法-应用”的全链条创新能力。

3.5 防震减灾与灾害监测

GRACE与GRACE-FO具备全球连续观测的能力,能够有效监测因GIA效应和地震活动等地质过程引发的地球内部质量变化。特别在地震发生时,地壳、莫霍面等地表和内部密度界面的空间位态发生改变,触发板块的突发性位移,从而导致固体地球内部的质量重组与显著的重力场改变。随着卫星重力观测时间序列的延长,以及地震位错理论与建模技术的不断进步,基于卫星重力数据的地震探测方法日趋完善。早期的模拟研究已证实该技术的可行性,文献[154]通过模拟研究分析了GRACE卫星可识别1960年智利Mw 9.5级地震和1964年阿拉斯加Mw 9.2级地震所引发的地球重力场扰动。文献[155]推导并计算了3个实际剪切型和拉伸型地震的同震大地水准面和重力变化情况,并与GRACE预期误差进行比较,得出震级高于7.5级的地震及其同震形变有望被GRACE卫星探测到的结论。

自GRACE任务实施以来,利用其观测资料探测大地震的同震重力变化已成为广泛应用。文献[156]首次利用GRACE卫星观测到了2004年苏门答腊-安达曼大地震引起的±15μGal重力变化,并揭示了其与地球层状结构垂直位移及密度变化之间的联系。此后,国内外学者利用该方法成功获取了全球一系列大地震的同震重力信号,并对相应的深部构造变化进行了分析,研究案例包括2008年中国汶川8.0级地震[157]、2010年智利康塞普西翁8.8级地震[158]、2011年日本东北9.0级地震[159]、2018年斐济8.2级地震[160]和2019年秘鲁8.0级地震[161]等。通过从GRACE月重力场推导出完整的重力梯度张量,可以揭示大地震精细的形变信号,有助于清晰地划分断层线、定位重要的滑动以及确定同震变形的范围。然而,受限于GRACE卫星的空间分辨率,其在解析2010年智利和2011年日本等大地震的断层空间分布特征方面仍存在不足[162-163]。

除了同震信号,GRACE数据也被用于地震前后重力场的中长期监测。文献[164]基于GRACE时变重力场揭示了2015年尼泊尔8.1级地震前后重力与地表密度变化显著的时间分段特征。文献[165]则探测到2006年和2007年千岛群岛两次大地震后显著的震后重力变化,并认为这与深部黏弹性调整有关。尽管利用重力卫星进行地震灾害监测的相关研究已较为成熟,但仍存在一些局限性。文献[161]的研究表明,即便GRACE-FO的月解模型精度相比GRACE提升了约38%,但要稳定地探测出所有8.0级以上地震,时变重力场产品的精度仍需提升至少一个数量级。针对现有重力卫星系统的技术约束,国际多个主要科研机构已启动新一代重力卫星任务的前期设计与论证工作。新方案旨在具备探测震级达到或超过Mw 7.8的地震所产生的同震与震后重力信号的能力,从而为构建更高精度的地震重力观测与预警系统奠定技术基础。

4 多学科应用模式驱动下的挑战

在“数据-场景-模式”的新范式驱动之下,卫星重力观测凭借其对地球表层及浅部地下质量变化的整体响应能力、统一的观测基准和全球覆盖优势,正逐步从单一物理量的监测技术,转变为多领域协同感知与解释的重要手段。凭借其对地球表层及浅部地下质量变化的整体响应能力、统一的观测基准和全球覆盖优势,卫星重力技术与我国大力推进的地球系统科学研究、水土流失动态监测及资源环境承载能力评价等国家战略需求高度契合。此外,其能够敏感反映不可见物质转移过程的特性,加之长时间序列高精度重复观测的潜力,使之成为保障国家安全的重大空间基础设施,并在应对气候变化、防范自然灾害、调配水资源以及预警极端天气等方面展现出巨大的应用价值。因此,立足国际前沿并结合国内具体国情,将卫星重力观测与相关科学技术进行深度整合,共同打造服务于国家重大战略目标的“数据-场景-模式”协同发展新模式,已成为必然要求。

在重力卫星探测领域,欧美国家长期占据领先地位,通过CHAMP、GRACE、GOCE及GRACE-FO等一系列划时代任务,构建了完备的技术体系与全球质量变化监测能力。作为该领域的战略性高科技项目,中国早在20世纪末便开始开展系统的科研攻关与技术创新工作。历经20余年持续不断的探索与努力,我国首颗自主研制的跟踪型重力测量卫星于2021年底成功发射,实现从对国外重力数据的被动依赖到独立观测的重大转变,具备了自主获取时变重力场信息的基本能力。但是在多学科交叉的应用需求驱动下,我国在关键技术指标的提升和应用场景的深度拓展等方面,依然面临着一系列亟待攻克的复杂难题。

4.1 数据质量限制

尽管现有卫星重力数据产品得到了广泛应用,但从数据层面来看,当前GRACE、GRACE-FO以及我国自主重力卫星所提供的时变重力观测产品,普遍受限于测量数据覆盖不足、数据产品延时较大、月尺度时间分辨率、低空间分辨率和精度不高等问题,如图3所示。这在一定程度上限制了其在小尺度空间范围、短时过程响应的多学科应用中的广泛推广与精准服务能力,尤其是水文极端事件监测、地震灾害监测与应急响应、区域水资源动态调控等应用场景中。

图3 GRACE 1天到1个月时间间隔星下点轨迹的空间覆盖[166]

Fig. 3 Spatial coverage of GRACE satellite ground tracks over periods ranging from one day to one month[166]

在时间分辨率方面,当前月尺度的采样频率虽然适用于中长期干旱趋势的评估[151],但难以捕捉季节转换或突发事件驱动下的数周尺度干旱快速发展过程,从而影响了对干旱初期的实时识别与演化路径的精确判断。这一问题在中小流域洪水预警中更为突出,因为暴雨引发的快速产汇流过程通常在数小时至数天内完成,而现有重力观测仅能反映灾后的累计或趋势性变化,无法满足对洪峰演进等要素的准实时监测需求[152-153]。同样,在区域水资源调控中,月度平均处理也会“平滑”或“掩盖”灌溉高峰、地下水快速补给等重要动态过程,影响精细化管理。为弥补此不足,近年来国内学者积极探索,通过数据后处理技术[167-168]、统计模型重构[98]、机器学习重构[169]及数据同化[149]等手段弥补重力卫星数据时间分辨率不足这一限制,提升其在极端事件监测与小尺度水储动态识别中的时效性与实用性,为未来高频的卫星重力观测任务提供了重要技术支撑与理论基础。

在空间分辨率方面,当前产品普遍为200~300 km的量级,这主要受限于球谐系数的阶次截断及空间滤波带来的信号衰减效应,从而限制了其在中小流域、湖泊水库等小尺度及强异质性区域的应用。空间分辨率的不足不仅降低了对细尺度变化的识别精度,还带来了明显的空间信号泄漏问题[130,170]。利用球谐展开或Mascon等方法构建全球重力场,其数据本质上是一种区域平均结果,难以保留局部水文单元的独立特征。在特定位置,真实重力信号可能被“平滑化”或“外溢”到邻近区域,从而导致重力异常在世界不同地区以及海洋和陆地表面之间难以准确分离。为修正信号泄露,学术界发展了包括尺度因子法[135]、Forward Modeling法[171]、频率域反演法[172]、空间域最小二乘法[104]和多流域反演法[173]等多种改进策略。为提升有效空间分辨率,国内研究者则开发了统计降尺度[174]、机器学习[175]、数据同化[149]和多源数据融合[176]等多种降尺度方法。在一定程度上弥补重力卫星数据在小尺度区域场景应用的不足,不过上述方法仍面临一些挑战,如输入变量选择的代表性、模型的泛化能力以及不同方法之间性能的系统评估等。

此外,目前大多数卫星重力产品为后处理科学产品,其生成依赖复杂的处理链条,整体数据生产存在显著的时间滞后。通常需1~3月的处理周期才能提供稳定可靠的科学级产品,难以满足实时监测和快速预警等高时效性任务的需求。综上所述,当前卫星重力数据在多学科交叉应用中面临的根本问题体现在3个方面:观测聚焦于宏观趋势而忽略微观变化、过程识别滞后于事件节奏且信号存在扩散效应以及对快速动态过程响应不足。突破这些瓶颈,既依赖下一代卫星任务在轨道设计、观测模式和系统配置方面的技术革新,也需要从数据处理链条、信号增强算法、物理-统计耦合建模以及多源数据集成机制等方面实现系统性优化,全面提升卫星重力观测在高频、高精度、多尺度复合场景中的适应性与实用性。

4.2 信号分离挑战

在多学科交叉融合的背景下,有效分离多源信号已成为制约卫星重力技术发展的核心瓶颈之一。如图4所示,由于重力卫星观测对象是地球引力场的综合响应,地表和地壳内部的各种质量迁移过程往往会叠加混合于观测信号中,从而造成显著的信号混叠和来源不明问题。

图4 GRACE重力卫星与其主要探测目标,包括海水质量变化、冰川变化、水储量变化和固体地球如大地震的变化[179]

Fig. 4 GRACE gravity satellite and its primary detection targets: ocean mass changes, glacier melting, terrestrial water storage variations, and solid Earth mass redistribution such as large earthquakes[179]

早期研究表明,GRACE能够成功捕捉到2004年印尼苏门答腊大地震[156]、2010年智利地震[158]等事件引发的同震与震后重力变化。这些观测结果对于约束震源机制、反演地球内部粘弹性结构具有重要意义。然而,由于地震信号往往在时空上与水文信号(如陆地水储量变化)发生耦合。尤其在青藏高原等构造活动频繁、冰川消融显著的地区,重力变化可能同时受到冰川质量变化、地下水波动和地壳运动等多种因素的影响。陆地水储量本身是降水、蒸发、径流等过程的复杂综合响应[177-178],其引发的重力变化幅度时常会掩盖相对微弱的地震信号。因此,如何从混杂的重力场中准确识别并分离出地震相关信号,是当前地震学领域亟待突破的重要技术挑战。传统方法依赖水文模型来剥离水文影响,然而这些模型自身存在由气候驱动数据和人类用水建模等引入的显著不确定性。因此,学术界正积极探索如参数分解(parameter decomposition,PD)、主成分分析(principal component analysis,PCA)和独立成分分析(independent component analysis,ICA)等数据驱动方法,以更有效地分离地震相关信号。

类似的信号分离难题也存在于极地冰盖变化研究中。在南极地区,由GIA引起的缓慢地壳黏弹性响应信号,其量级和空间模式与现代冰盖消融信号高度相似。传统方法依赖GIA模型进行剥离,但模型存在显著不确定性。传统方法依赖GIA模型进行扣除,但模型的不确定性严重影响了最终质量平衡估算结果的可信度。为提升反演精度,近年来研究者尝试引入GPS、冰、云和陆地高程卫星ICESat等多源观测资料作为外部约束,通过多数据融合的方法对GIA效应进行联合反演[86,180],以提高南极地区质量变化估计的可靠性。然而,南极地区稀疏的GPS站点和ICESat有限的轨道覆盖,使得全面约束GIA的空间结构依然困难,但多源数据的融合仍是当前最具潜力的解决路径。

近年来,PCA、ICA等统计方法逐渐应用于重力卫星数据的信号分离中,因其无须先验模型即可有效提取特定成分的潜力,正越来越多地应用于重力数据的信号分离中。尽管当前我国在重力反演的信号分离技术等方面已取得阶段性成果,但仍面临数据处理模型依赖性强、外部辅助数据利用率低、算法开发滞后等问题。展望未来,必须以“数据-场景-模式”协同理念为引领,推动卫星重力技术与气象、海洋、地球物理及人工智能等多学科深度融合,构建基于典型应用场景的信号分类标准与分离机制,探索更加稳健、适应性强的“端到端”处理模式,从而提升卫星重力产品在地球系统科学中的解析能力与应用价值。

4.3 人工智能的困境

近年来,人工智能技术被引入数据的处理与分析中,特别在提升数据分辨率、填补缺测区间和数据去噪等方面展现出显著潜力。相较于传统地球物理学模型,这些数据驱动方法在信息稀缺地区具备一定的补偿能力,能够有效解决传统方法难以满足的需求。特别是基于机器学习、深度学习的方法已经被广泛应用到重力卫星数据的预处理以及后续的重力场重构工作,在填补缺失时间序列以及提高空间分辨率等方面显示出极大的潜力,从而提高重力场重建的精度与效率。

然而,大多数人工神经网络模型的可解释性较差,首先是其“黑箱”特性所带来的可解释性难题。虽然大量的试验表明深度学习算法可以得到一个较好的拟合函数,但在缺乏充分物理理论支撑的情况下,其输出结果的物理意义和合理性往往难以得到令人信服的解释。其次,这些模型对训练样本的数量有较高要求,但重力卫星数据本身的时空分辨率有限,这使得在如青藏高原等观测稀疏的地区,所构建模型的适用范围和泛化能力受到极大限制。

更深层次的挑战在于如何确保人工智能模型的输出结果在物理上是自洽的。如,使用机器学习算法进行插值来生成高分辨率的TWSA结果时,其能否真实反映物质传输过程中的空间梯度变化,因此其输出的结果的真实性和物理意义难以被保证。当前主流的交叉验证或与其他观测数据比对的评估方式,并不能覆盖所有应用场景,也无法从根本上判断模型输出是否遵循了质量守恒、能量守恒、趋势一致性及周期性特征等基本物理定律。因此,当前迫切需要推动物理建模仿真技术和数据驱动型方法之间的融合,建立一种有物理先验约束的数据驱动模型。这样不仅可以提升模型本身的可解释性及稳健性,还可以大幅扩展其在各种场景下、不同尺度范围内的应用能力,从而促进我国卫星重力智能技术的发展。

4.4 学科融合障碍与技术应用链断裂

卫星重力技术作为高度综合的地球观测手段,天然具备跨尺度、跨圈层、跨学科的属性,其数据可广泛应用于水文、气象、冰冻圈、地震构造、海洋等领域。然而,当前我国在该领域的研究体系中,学科之间的协同机制尚未真正建立,专业壁垒仍显突出,导致基础研究、技术开发与应用转化之间存在明显脱节。一方面,不同学科对数据处理的需求与方法体系差异较大,尚未形成统一的技术语言与标准接口(表2)。如,地球物理学侧重于解释性与机理建模,而水文气象侧重于预测精度与短期应用,两者在模型目标、数据时效、误差容忍度等方面存在根本差异,造成算法和模型难以在不同领域间无缝迁移。缺乏跨领域统一的数据预处理、变量定义与不确定性评估框架,进一步加剧了多源数据集成与联合反演的难度。

表2 相关学科对地球重力场反演精度需求[181]

Tab. 2

另一方面,从基础数据处理、信号分离、建模分析到结果可视化与决策支持的整个技术链条中,部分环节存在“孤岛效应”。如,高精度卫星重力数据质量结果在水资源调度或风险预警系统中难以直接应用,往往需要复杂的再处理与解释中转步骤。理论成果与实际业务需求之间缺少有效的桥梁,导致研究成果难以转化为可操作的工程工具或应用系统。此外,现有的人才培养体系也未能完全适应这种多学科交叉的趋势,相关人才仍多集中于单一学科背景,缺乏能够整合地球物理反演、遥感处理、数值模拟及人工智能等多方面知识的“通才型”研究团队,这限制了以解决实际问题为导向的综合研究体系的建立。这些障碍共同导致了我国卫星重力成果目前更多地集中在科研领域,尚未能有效嵌入国土空间规划、水资源配置和地质灾害防控等政府管理与公共服务流程中,应用呈现“碎片化”,技术成果转化路径不清,缺乏持续支撑国家重大战略的制度与平台保障。为改变这一现状,卫星重力技术需从基础研究向实际应用延伸,通过加强自主任务规划与数据共享平台建设,促进跨部门协同,并建立覆盖不同尺度和应用领域的建模与算法体系,最终完善成果转化机制,明确责任主体与应用场景。

5 未来发展趋势与展望

5.1 多类型卫星重力场模型产品构建

当前重力场模型产品多以月度数据形式提供,难以捕捉短期水文过程。产品多为针对全球尺度进行设计,空间分辨率低,区域适应性不足,且重力场产品存在类型单一的问题。针对以上问题,未来的重力场建模工作将构建多类型卫星重力场模型产品,更加贴近实际应用,实现从“单一数据供给”向“场景驱动服务”的转变。对于流域或省份尺度水储量的观测,通过区域优化算法提升模型的空间分辨率;在极端天气事件监测中,构建高频产品用于洪旱灾害的应急响应;为解释气候变化对区域水循环的影响,趋势性产品的构建将有利于揭示气候变化对区域水循环的影响;针对不同学科的研究需求,通过多源数据同化与多源观测信号分离等技术,从而开发面向水文循环、冰川物质平衡等特定主题的专用模型以支持多学科的研究工作。

5.2 强化衔接耦合国家重大战略布局

作为遥感技术的一部分,卫星重力能够实现对地表内部质量变化的监测,因此在区域水资源评估中具备独特优势。发挥卫星重力在水文领域的技术优势,能够服务国家重大战略布局。如,在南水北调、西部水网建设等国家重点工程中,该技术可以动态监测调水区域的水储变化,为优化方案提供依据,降低调度风险。另一方面,在“双碳”政策背景下,湿地、森林等生态系统的水文状态直接影响碳汇表现,重力监测可为碳汇能力评估提供重要参考。此外,卫星重力测量的时空连续性也有助于制定更具前瞻性的水资源调控政策,推动生态系统碳储能力的提升。通过将卫星重力技术引入国家级项目,不仅为水资源分配提供信息支持,还为生态环境的治理提供独特量化信息,进而增强我国在全球水文治理体系中的话语权。

5.3 多学科交叉卫星重力数据处理

面向国家战略需求,需要多种学科的共同加入以提供决策,因此卫星重力的数据处理也需突破传统技术框架,构建多学科参与的全链条体系。围绕南水北调、西部水资源调配等战略工程,通过集成遥感、地面水文和模型模拟数据,建设多部门共享的卫星重力数据平台,从而实现生态、农业、水利等领域的数据互通。此外,采用计算机领域前沿算法可进一步提升水储反演的效率与精度,借助高性能计算平台与数据可视化工具,将计算机前沿算法引入重力卫星数据处理,处理结果不仅服务于科研人员,还可提升管理者应对复杂水文问题的响应能力。

5.4 融入人工智能的准实时监测能力

随着人工智能技术的不断发展,其在水文大地测量领域的应用潜力日益显现。通过引入深度学习算法,可显著提升重力卫星数据的处理效率与反演精度。在数据处理方面,基于AI的自动化算法可缩短传统的解算与反演周期,并实现卫星数据的插值和预测。这对于洪涝、干旱等突发事件的识别与预警具有重要意义,也为管理部门提供了更具前瞻性的决策依据。未来推进AI与卫星重力监测深度融合,构建覆盖数据接收、处理、建模与可视化的闭环系统,能够进一步推动水资源监测从周期性更新向实时动态转变。在全生命周期管理视角下,人工智能不仅是提升技术能力的工具,更是构建精细化、数据驱动水资源治理体系的关键环节。通过技术与场景的紧密耦合,有望加快国家级重大工程在水文信息感知与应对机制上的转型升级。

作者简介

作者简介:李建成(1964—),男,教授,中国工程院院士,研究方向为卫星大地测量学和物理大地测量学。

E-mail:jcli@whu.edu.cn

通信作者:吴云龙。

E-mail:wuyunlong@cug.edu.cn

京公网安备 11010802031220号

京公网安备 11010802031220号